Bitcoin verstehen: Die Grundlagen von Idee, Gründer und Tokenomics

WIRTSCHAFT

12/9/20245 min read

Die Idee hinter Bitcoin

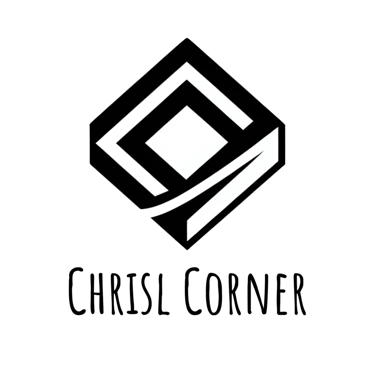

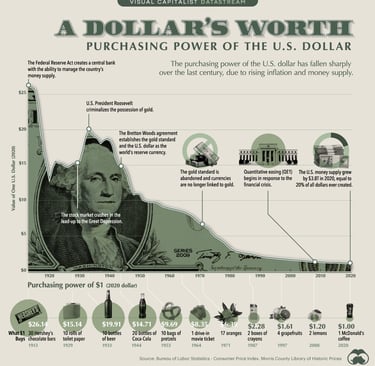

Bitcoin wurde als direkte Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 geschaffen – eine Krise, die durch übermäßige Verschuldung, riskante Geldpolitik und das Versagen zentralisierter Institutionen ausgelöst wurde. Die Idee: Ein alternatives Geldsystem, das nicht beliebig vermehrt werden kann und unabhängig von staatlicher Kontrolle funktioniert.

Hinter dieser Vision stehen Grundsätze der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie. Sie kritisiert die Praxis der zentralen Geldschöpfung – wie sie etwa in keynesianisch geprägten Wirtschaftssystemen üblich ist – als Ursache von Inflation, Vermögensumverteilung und wiederkehrenden Wirtschaftszyklen mit künstlichen Booms und schmerzhaften Crashes. Wenn Zentralbanken ständig Geld in Umlauf bringen, verlieren Währungen an Kaufkraft – langfristig eine schleichende Enteignung der Bevölkerung.

Bitcoin soll dem entgegenwirken: Seine Menge ist strikt auf 21 Millionen Einheiten begrenzt, die Ausgabe ist algorithmisch geregelt, vorhersehbar und unabhängig von politischen Interessen. Damit orientiert sich Bitcoin an den Eigenschaften von Gold – einem knappen, dezentralen und historisch bewährten Wertspeicher.

Bitcoin ist somit nicht nur digitales Geld, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Statement für Stabilität, Sparsamkeit und Eigenverantwortung – und gegen die Willkür moderner Geldpolitik.

Der Gründer: Satoshi Nakamoto

Der Name Satoshi Nakamoto steht für das Mysterium rund um die Entstehung von Bitcoin. Bis heute ist nicht klar, ob es sich bei Satoshi um eine Einzelperson oder ein Kollektiv handelt. Bekannt ist lediglich, dass unter diesem Pseudonym im Oktober 2008 das berühmte Bitcoin-Whitepaper veröffentlicht wurde. In den darauffolgenden Jahren kommunizierte Satoshi über E-Mails und Forenbeiträge – bis er sich 2011 vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Eine der wenigen Personen, die direkt mit Satoshi interagierte, war der Entwickler Hal Finney – ein Kryptografie-Pionier, der 2009 auch die erste Bitcoin-Transaktion von Satoshi selbst erhielt. Viele vermuten, dass Finney mehr wusste, doch er äußerte sich nie eindeutig über Satoshis Identität.

Satoshis Schreibstil war präzise, höflich und technikversiert – mit gelegentlich britisch geprägter Ausdrucksweise, was zu Spekulationen über seine Herkunft führte. In der Community kursieren seit Jahren Vermutungen über seine wahre Identität: Namen wie Nick Szabo, Adam Back, Sergey Nazarov, oder gar eine Gruppe aus Cypherpunks tauchen immer wieder auf – doch keine Theorie konnte jemals stichhaltig bewiesen werden

Was bleibt, ist eine Erfindung, die längst größer ist als ihr Schöpfer. Dass Satoshi anonym geblieben ist, macht Bitcoin heute besonders widerstandsfähig gegen Manipulation und Personenkult.

Bemerkenswert ist auch: Über eine Million Bitcoin (Wert: 100 Miliarden USD), die nachweislich mit Adressen verbunden sind, die Satoshi frühzeitig generierte, wurden nie bewegt. Diese stillschweigende Enthaltsamkeit wird von vielen als Beweis für seinen Charakter gesehen – Satoshi wollte kein Profit, sondern ein funktionierendes, freies Geldsystem schaffen.

Kritikpunkte und Gegenargumente

Trotz seines Potenzials steht Bitcoin immer wieder in der Kritik. Zwei der häufigsten Vorwürfe betreffen die Sicherheit und den Energieverbrauch des Netzwerks.

Kritiker bemängeln, dass Bitcoin für illegale Aktivitäten genutzt werde oder Hackerangriffe riskiere. Dabei wird oft übersehen: Das Bitcoin-Netzwerk selbst wurde noch nie erfolgreich gehackt. Angriffe richten sich meist gegen unsichere Börsen oder Wallets, nicht gegen das Protokoll. Durch seine dezentrale Struktur und die Transparenz der Blockchain bietet Bitcoin sogar ein Höchstmaß an Nachvollziehbarkeit – jede Transaktion ist öffentlich einsehbar.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den hohen Stromverbrauch beim Mining. Tatsächlich benötigt das Bitcoin-Netzwerk viel Energie – allerdings ist dieser Verbrauch nicht pauschal „schlecht“. Bitcoin ersetzt ein globales Finanzsystem mit Milliardenkosten, Serverfarmen und Mittelsmännern. Außerdem zeigt sich laut Studien zunehmend, dass ein wachsender Anteil der Mining-Energie aus erneuerbaren Quellen stammt – oft aus überschüssiger, sonst ungenutzter Energie. Anders als viele Industrien kann Mining flexibel dort stattfinden, wo Energie billig und grün ist.

Befürworter argumentieren daher: Bitcoin verbraucht Energie, um Vertrauen zu ersetzen – eine bewusst eingegangene Entscheidung zugunsten von Unabhängigkeit, Transparenz und Freiheit..

Soziale Aspekte: Mehr als nur Technik

Bitcoin ist nicht nur eine technologische Innovation – er verändert auch grundlegende soziale und politische Strukturen. In vielen Ländern mit autoritären Regimen, Kapitalverkehrskontrollen oder Hyperinflation bietet Bitcoin Menschen eine Möglichkeit, ihr Vermögen außerhalb des staatlichen Systems zu sichern. Er wird dort nicht aus Spekulation, sondern aus Notwendigkeit genutzt – etwa von Menschen in Venezuela, Nigeria oder der Türkei, die dem eigenen Geld nicht mehr trauen können.

Indem Bitcoin grenzüberschreitend, zensurresistent und offen für alle ist, schafft er finanzielle Teilhabe auch für Menschen ohne Zugang zu Banken – etwa in ländlichen Regionen oder für Geflüchtete. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone. Das traditionelle Finanzsystem grenzt Menschen durch Bürokratie, Herkunft oder politische Bedingungen aus – Bitcoin kennt keine Passkontrolle.

Zudem fördert Bitcoin finanzielle Bildung und Eigenverantwortung. Wer Bitcoin nutzt, muss sich mit Geld, Werten und Sicherheit auseinandersetzen. Das stärkt langfristig nicht nur individuelle Freiheit, sondern auch die Fähigkeit, unabhängig zu wirtschaften – fern von Inflation und politischen Eingriffen.

Ein oft zitierter Gedanke: Bitcoin ist friedlicher Protest – gegen ungerechte Finanzsysteme, Korruption und Entwertung von Lebensleistung. Er ersetzt nicht die soziale Debatte, aber er schafft Raum dafür, Finanzsysteme neu zu denken – von unten nach oben.

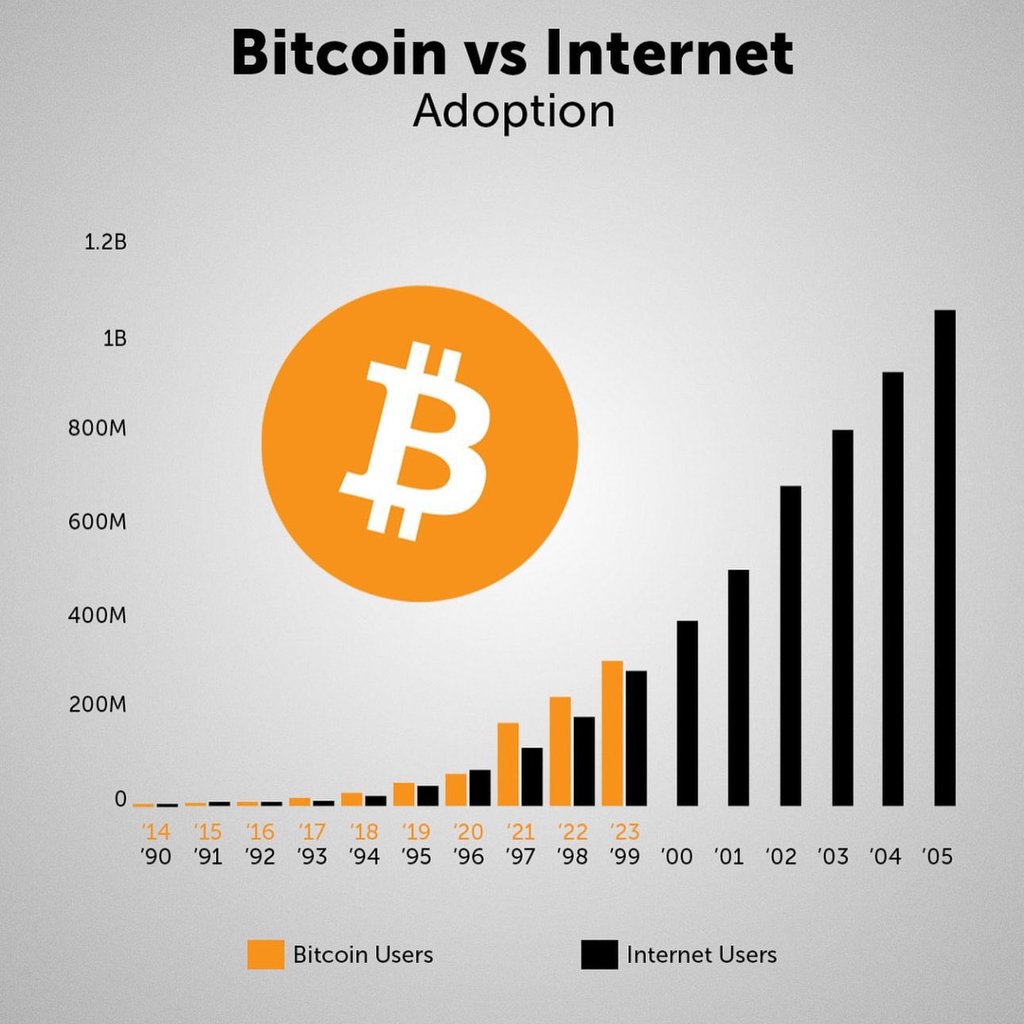

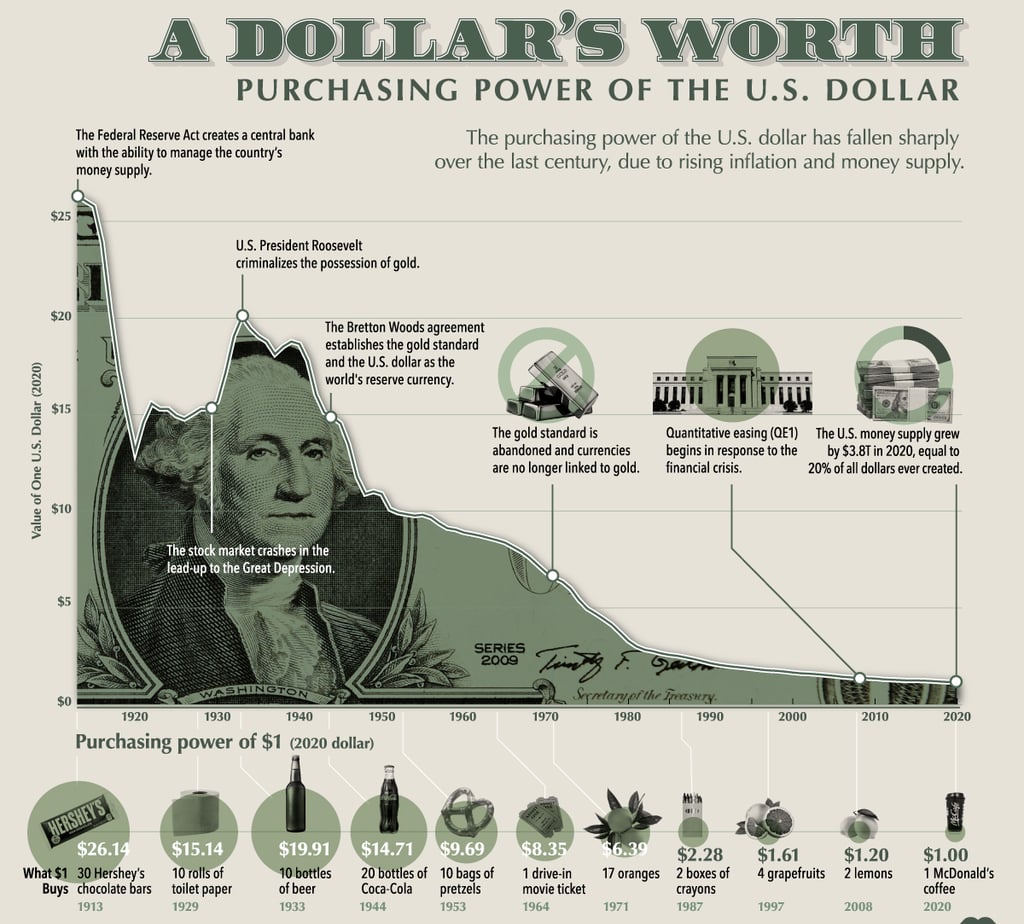

Akzeptanz und Adoption: Vom Nischenprojekt zur globalen Finanzinnovation

Bitcoin hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2009 von einem experimentellen Projekt zu einem ernstzunehmenden Bestandteil des globalen Finanzsystems entwickelt. Ein zentrales Thema in diesem Kontext ist die Volatilität. In den Anfangsjahren war der Bitcoin-Preis starken Schwankungen unterworfen, was viele Investoren abschreckte. Mit zunehmender Marktreife und Adoption durch institutionelle Investoren hat sich die Volatilität jedoch verringert. Studien zeigen, dass Bitcoin mittlerweile weniger volatil ist als einige etablierte Aktien.

Ein bedeutender Meilenstein in der institutionellen Akzeptanz war die Einführung von Spot Bitcoin ETFs in den USA im Januar 2024. Diese ermöglichen es Investoren, direkt in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung selbst halten zu müssen. Innerhalb weniger Monate nach ihrer Einführung verzeichneten diese ETFs massive Kapitalzuflüsse, was das wachsende Vertrauen in Bitcoin als Anlageklasse unterstreicht.

Auch Unternehmen integrieren Bitcoin zunehmend in ihre Treasury-Strategien. Firmen wie MicroStrategy, Tesla und Square haben erhebliche Beträge in Bitcoin investiert, um sich gegen Inflation abzusichern und ihre Bilanzen zu diversifizieren. Laut aktuellen Schätzungen halten ETFs, Staaten sowie öffentliche und private Unternehmen zusammen etwa 196 Milliarden US-Dollar in Bitcoin.

Auf staatlicher Ebene hat El Salvador im September 2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und hält derzeit Bitcoin im Wert von etwa 76,5 Millionen US-Dollar in seinen internationalen Reserven . In den USA hat Präsident Trump im März 2025 eine Exekutivanordnung unterzeichnet, um eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen, was die wachsende Bedeutung von Bitcoin auf geopolitischer Ebene verdeutlicht.

Trotz dieser Fortschritte befindet sich die weltweite Bitcoin-Adoption noch in einem frühen Stadium. Schätzungen zufolge liegt die globale Durchdringung bei etwa 4 %, was ein enormes Wachstumspotenzial für die Zukunft signalisiert .